-

- 杂志类目(编辑计划)/li>

- 杂志类目(投稿服务)/li>

- 全站底部/li>

- 移动应用描述/li>

- 杂志类目(编辑简介)/li>

- 杂志类目(编辑计划)/li>

- 视频/li>

- 管窥挤出精品/li>

- 默认分类/li>

- 求购

- 供应

- 视频

- 宣传矩阵

-

联冠:技术赋能 迈向品质化发展新阶段

“六个字:走出去、拿回来。”于方武表示,这是联冠现阶段的出海战略。

最近这段时间,于方武的行程表依然排得满满当当。他的身影频繁出现在全球各地的展会和客户工厂。密集的行程背后,是他对全球化布局的坚定信念。“国际市场的增长超出了预期,”他透露,“这不仅有效弥补了国内市场的周期性回落,更让我们对全年业绩保持乐观。”在他身后,一批批印有联冠标识的设备正跨越重洋,源源不断地运往印度、越南、澳大利亚等充满活力的新兴市场。

广州市联冠机械有限公司销售总监于方武

“眼前的挑战不过是产业升级的阵痛,”于方武的目光中透着深思熟虑后的坚定,“真正的机遇,来自于政策导向、市场需求和环境责任共同推动的这场不可逆转的变革。”随着全球“双碳”进程加速推进,他预判行业即将迎来一场深刻洗牌,“品质化、规模化和正规化将成为决定企业命运的分水岭,那些依靠低价竞争的小作坊注定会失去生存空间。”

基于这一战略判断,联冠将企业使命明确锚定为“以技术赋能客户”。在总部的研发中心里,工程师们正在对新一代设备进行最后的调试优化。这些设备不仅要适应海外市场复杂的物料特性,更要通过性能改造,切实帮助客户降低综合运营成本、提升产品附加值。

“我们要做的不仅是销售设备,更是要帮助客户构建面向未来的可持续竞争力。”于方武强调。

在中国制造向中国智造转型的大道上,越来越多联冠这样的中国塑企,正以扎实的技术积累和前瞻性的全球布局,向世界讲述一个关于中国智造的故事,一个输出价值和解决方案的故事。

《塑胶工业》:在企业海外拓展方面,联冠已取得显著成果,如何精准把握并满足这些差异化的市场需求呢?

于方武:我们的出海策略可以概括为“走出去”与“拿回来”,并在不同市场采取了灵活的合作模式。

首先,在“走出去”方面,我们进行了多元化的市场开拓。我们一方面巩固传统市场,通过增加参展和线上推广投入来维持影响力;另一方面,新兴市场的增长尤为亮眼,这包括印度、东南亚的印尼、越南,以及澳大利亚,这些市场的成功开拓,为我们带来了显著的客户增长和业绩提升。

更重要的是“拿回来”的战略,从市场汲取需求,反向驱动产品创新。我们发现,这些海外市场的需求与国内存在显著差异,体现在待处理的物料特性、废塑料与橡胶的混合程度以及处理规模等多个方面。因此,我们深入当地,将客户这些具体的、差异化的需求“拿回来”,以此为导向对设备进行针对性升级与技术改造,确保我们的解决方案能真正满足他们的实际工况。

《塑胶工业》:最核心的竞争优势又是什么?

于方武:我们最显著的优势,在于对国际标准的前瞻性布局与技术对接能力。在产品设计与制造阶段,我们已系统性地完成了对全球各目标市场准入标准的技术储备。无论是欧盟的CE、美国的UL,还是沙特的SASO等认证,我们都能够及时取得相应资质。如果客户寻求合作,我们第一时间能够展示齐全的本地认证,一定会提前打消客户对合规性的顾虑,赢得信任,从而让合作推进得更顺畅、成交更高效。

《塑胶工业》:这些国际认证的背后,必然依托强大的技术创新能力。

于方武:是的,认证只是结果,真正的支撑是持续的研发创新。今年,我们围绕市场需求开发了多款新产品,并成功申请了十余项专利,包括实用新型及发明专利,在研发投入上持续加码。

继此前获得“广东省高新技术企业”认定后,今年我们更进一步,荣获了国家工信部授予的 “专精特新小巨人”企业称号,是对我们在专业设备领域长期坚持技术投入的最有力肯定,标志着联冠的研发实力已获得国家层面的认可。

《塑胶工业》:海外的商业合作模式是什么?

于方武:更倾向于因地制宜的灵活策略。例如,在俄罗斯、波兰、匈牙利、保加利亚等东欧市场,我们主要采用代理模式。这能帮助我们快速借助本地伙伴的渠道和经验融入市场。

而在像印度这样幅员辽阔、区域差异明显的重要市场,我们采取了更为深入的策略,即直接扶持重点客户。通过与核心客户建立紧密的合作关系,我们能够更直接地渗透市场并树立行业标杆。

无论何种模式,是单台设备还是完整产线订单,我们始终将客户的连续稳定生产置于首位,都会为客户预先备好易损件及日常消耗品,确保随单及时配套供应。

在设备投入使用后,我们不仅提供详尽的使用手册,更会像汽车保养服务一样,建立主动提醒机制。当关键部件接近使用寿命时,我们的系统会提前向客户发出预警,协助他们及时采购更换配件,从而有效避免因设备停机导致的生产中断与产能损失,保障客户生产线的持续高效运转。

《塑胶工业》:预判未来,您认为回收产业面临的机遇与挑战,哪一个更为突出?

于方武:从长远来看,我认为机遇远大于挑战。当前我们正站在一个结构性变革的起点,回收产业正在从“可选项”变为“必选项”。我的乐观判断主要基于以下几个根本性转变:

首先,政策驱动正为行业构建坚实的顶层设计。“双碳”目标和国家对生产者责任延伸制度的强制要求,正从源头改变行业规则。很多公司必须履行回收责任,这为一些专业回收企业提供了稳定且规范的塑料废弃物来源,解决了原料供应的核心难题。

其次,回收行业将走向规范化与集中化,为技术驱动型公司打开发展的窗口。随着强制性标准的出台和执行,回收渠道将趋于规范化和集中化。大量不合规的“散乱污”小作坊会因无法满足标准而退出市场,客户也会转而寻求与大型、规范的回收企业合作。

这种洗牌过程,加上市场对再生料品质要求的提升,将倒逼企业进行技术升级和品控管理。而这,正是我们再生设备企业最核心的机遇所在——市场将对高效、高价值的回收技术与装备产生巨大需求。

《塑胶工业》:作为上游设备供应商,联冠如何赋能下游回收客户,帮助他们创造更多价值并构建核心竞争力?

于方武:这正是我们战略规划的核心。

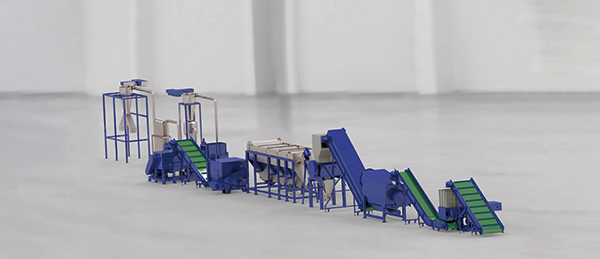

我们坚信,再生回收行业的未来必将走向品质化、规模化和正规化。面对这一趋势,回收企业想要建立竞争优势,关键在于获得稳定产出高品质再生料的能力。

因此,作为设备企业的核心责任,就是必须超前研发,为客户提供能够支撑这一转型的尖端装备。我们聚焦于提升设备的智能化水平、能源效率与工艺稳定性,确保客户能够以更低的综合成本,生产出符合国际标准的高价值再生颗粒。这不仅是销售产品,更是通过技术赋能,与客户共同构建面向未来的、可持续的竞争力。

《塑胶工业》:请您评价一下今年的市场行情,以及联冠在此环境下的表现。

于方武:总体来看,今年呈现出“外温内冷”的格局。国际市场的环境与潜力相对更好,为我们企业提供了一定的增长空间;反观国内市场,已经处于一个比较低迷的周期,很少有再生企业继续扩大产能。这也影响到了我们的业务表现,整体订单和增速都感受到了压力,市场拓展阻力较大,难以实现过去那种规模的大幅增长。

《塑胶工业》:您认为导致当前国内市场不景气的根本原因是什么?是短期需求波动,还是行业陷入了长期的发展瓶颈?

于方武:这本质上不是一个新问题,而是过去几年行业深层矛盾在当下的集中体现。根本问题在于下游再生塑料产品的市场需求持续疲软。

当需求不足时,这个正向循环就难以启动,进而再生料价格缺乏竞争力,利润空间被压缩,企业自然缺乏投资新技术、扩大再生产的内在动力。因此,当前的低迷并非简单的短期波动,而是反映了从终端市场到制造端的整个价值链条出现了严重的失衡,这直接制约了行业规模的突破,是导致行业陷入困境的深层次原因。

《塑胶工业》:所以,您会担心今年的销售目标完不成吗?

于方武:正如之前提到的,我们在国际市场的投入获得了良好回报,实现了显著增长,这部分增量基本对冲了国内市场的周期性回落。因此,与去年同期相比,目前整体业绩大致持平。

本年度最后两个月,我们手持的订单储备与已确认的订单成交额都显示出积极的信号。我们预计,全年业绩至少能与去年持平,并有较大概率在收官阶段实现小幅增长。

总的来说,我们持谨慎乐观的态度,并对达成目标充满信心。

王卫星

编 辑

16539182888

ip1689edit@163.com