和大多数接班的二代不同,吴承基的起点很高。

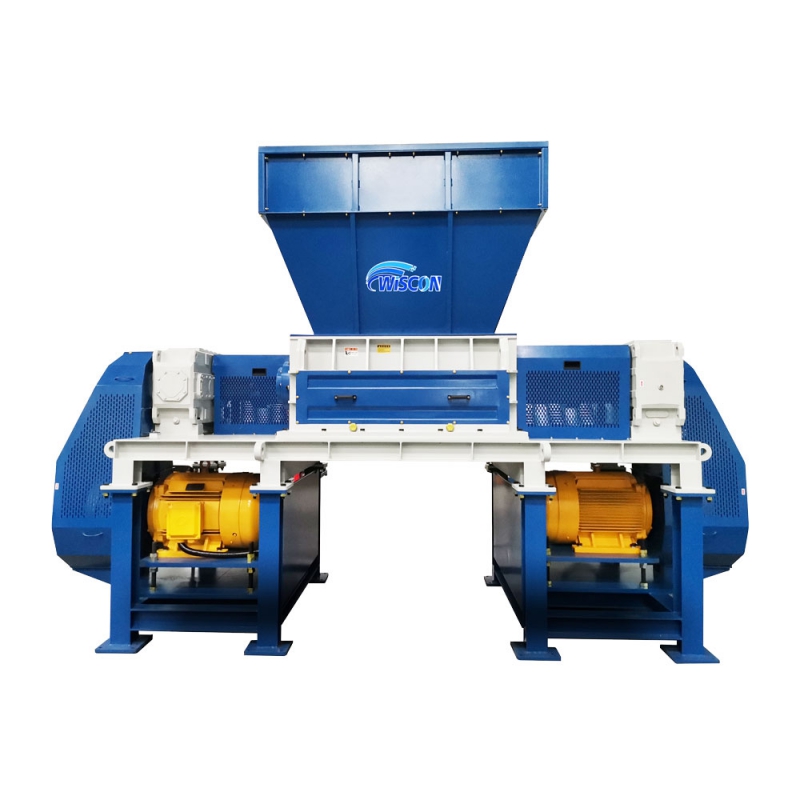

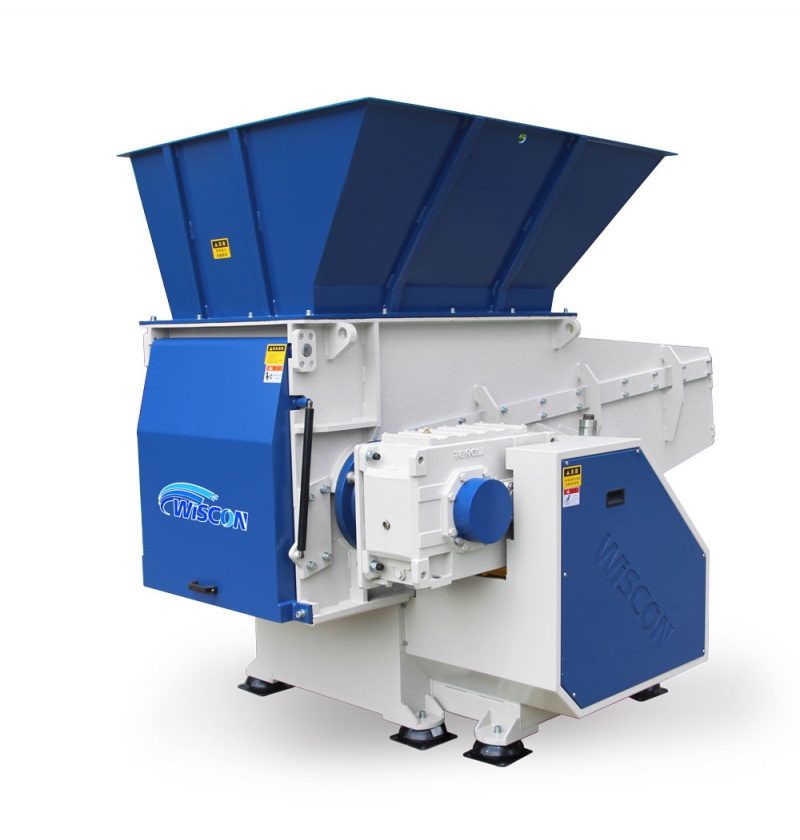

作为文穗集团的第二生命线,吴承基带领威斯肯(广州)环保科技有限公司在国内率先成功研发出固废环保再生系列设备。这一成就得益于他敏锐地抓住了制造业去产能、环保升级的风口,在新一轮科技和产业革命中抢占先机。

和父亲吴文干一样,吴承基也很“拼”。

但不同是,他拼的是企业管理创新。“我认为,管理者的首要任务是为团队绘制清晰的战略蓝图,而不是干预执行细节。设定目标时,我坚持标准是起点,卓越是终点,并期待员工不仅达成目标,还要追求超预期表现。”

这位年轻的企业掌舵者对自身角色有着清晰认知,他的管理方式不在于指挥与控制,而在于赋能与引领。在管理实践中,他更像一位“铺路者”,通过目标共建凝聚团队共识,借助降维沟通保持上下同频。正因如此,他的决策也让一线员工都能听得懂、够得着。

近期,文穗集团总经理吴承基接受了《塑胶工业》的独家专访,就“二代的责任与挑战”“管理思维”“如何跳出舒适圈”“企业转型”等话题,给出了他的答案。

塑胶工业:今年以来,文穗集团整体发展情况如何?

吴承基:经过多年的行业积累与发展,在传统塑胶成型辅助设备领域,我们继续保持行业领先优势,一季度业绩表现稳健。

稳定是我们优势,但是不应成为停滞不前的借口。我们也发现,那些多年未更新的产品说明书,客户已经习惯自行修理的现状,恰恰暴露了我们改进意识的缺失。为此,我特别要求技术部门开展全面的产品价值重估,通过建立核心竞争力清单、实施市场效益量化评估、启动产品改进机制这三项举措,推动传统业务焕发新生。

与此同时,威斯肯品牌的跨越式发展尤为亮眼。从塑料行业成功突围,进军能源领域后,仅用一个季度就超越了去年全年的销售业绩。这种迅猛的增长导致了产能不足,成为制约发展的瓶颈。

塑胶工业:接下来会有提升产能的计划吗?

吴承基:其实,我们在生产线方面已经投入了大量新设备,生产车间里崭新的机床一字排开,硬件投入相当充足。

真正的痛点在于周边配套供应链的严重滞后。说实话,每次看到因为外协的零部件不合格而被迫停线的场景,都让人倍感焦虑。在文穗,不良品是绝对不能发出去,即使延误甚至需要赔付违约金,也必须在厂里做好,才能发给客户。这种重复的返工不仅造成资金浪费,更在和时间赛跑的关键时刻拖慢了整体节奏。

而产能瓶颈的另一个原因是今年年初,我们承接了一个中央供料系统的项目,再加上回收产品订单量的增长,整个生产体系濒临失控。

塑胶工业:面对行业变革,文穗是否也在经历转型?

吴承基:是的。文穗正在经历从单一设备制造商向系统解决方案提供商的战略转型。过去我们以“专精特新”著称,特别是在塑料辅机领域,我们的耐磨刀具和筛网技术一直是行业标杆。

但现在市场需求发生了根本性变化。与某新能源车企的战略合作就是最好的例证,他们需要的不是单台设备,而是能够实现智能化、集成化的整套生产系统。

这种转型带来双重挑战:首先是成本重构的压力,主机厂对供应链成本的要求近乎苛刻;其次是技术集成的突破,我们需要在短时间内补足系统设计、数据互联等新能力。但正是这些严苛的客户需求,反而成为推动我们转型升级的最大动力。

现在的文穗就像在走产业升级的平衡木,一端要守住传统制造优势的“看家本领”,另一端要开拓系统集成的“新招式”。这种双轨并行的转型策略是面向未来的必要突破。

塑胶工业:您的管理理念与上一代管理者会有冲突吗?如何平衡传统与创新?

吴承基:确实存在代际差异。父辈往往秉持“生产至上”的传统思维,强调亲力亲为的全程把控。这种理念有其历史合理性,例如德国、日本制造业的卓越成就,正是源于对生产环节数十年如一日的专注与坚持。但当下市场环境已全然不同。

我们正面临双重挑战:一方面,新兴品牌通过轻资产运营快速崛起,他们采用采购组装模式,极大提升了市场响应速度;另一方面,传统生产模式正遭遇供应链困境,就像我们现在纠结的,是继续追加投资实现完全自制,还是下决心整顿供应商体系。

坦白说,单纯从经营便利性考虑,我认为生产环节不是最重要的。生产管理就像调配煎饼面糊,需要不断调整各种要素比例,这个过程确实令人疲惫。因此,我们的选择是,在坚守不良品绝不出厂等质量铁律的同时,积极吸纳新运营模式的灵活性优势,既保持核心部件的自主生产,又在系统集成环节引入战略供应商。

这种平衡之道,本质上是对制造业本质的重新思考,不是简单地取舍传统或创新,而是让百年工匠精神与当代商业智慧实现基因重组。

塑胶工业:您管理企业的核心理念是什么?

吴承基:可以概括为“明确方向,激发潜能”。作为管理者,我首要的任务是为团队绘制清晰的战略蓝图,而非事无巨细地干预执行细节。在设定目标时,我始终坚持一个原则,标准只是起点,卓越才是终点。我期待员工不仅能达成既定目标,更要敢于突破自我设限,追求120分的超预期表现。

塑胶工业:听起来是一个很严格的要求。

吴承基:这取决于如何理解管理的本质。真正的严格不是控制,而是赋能。就像我们重新定义产品说明书的标准,要求工程师以新员工的角度来编写操作指南。这个转变看似简单,实则彻底颠覆了员工“用机器的人自然懂”的思维定式。当一份说明书能让新手快速上手时,它必然已经通过了最严苛的易用性测试。

这种管理理念在实践中,既培育了团队的自主创新能力,又倒逼产品品质持续提升。最令我自豪的不是某个具体目标的达成,而是看到团队成员逐渐养成积极、务实的职业态度。这才是企业持续发展的源动力。

塑胶工业:据您接触,高层管理者、中层干部和一线员工的状态有何不同?如何实现有效管理?

吴承基:这个问题触及了现代管理的核心矛盾。通过我的观察,企业中的三个层级呈现出鲜明对比:高层如同驾驶跑车在高速飞驰,中层像骑自行车努力跟进,而一线员工则更像是徒步前行。这种速度差不是能力问题,而是角色使然。

老一辈管理者常犯的错误,就是用“我能做到,你为什么不行”的思维要求员工。

作为90后管理者,我深刻认识到真正的管理不是鞭策,而是铺路。我的管理实践是围绕目标共建和降维沟通展开的。我经常提醒自己,再好的战略,如果一线员工听不懂、够不着,那就是管理者的失职。

还有很重要的一点是,我们要承认在专业领域,一线员工往往比老板懂得更多。好的管理不是自上而下地指挥,而是自下而上地赋能。当你能为骑自行车的中层规划专属车道,为徒步的一线员工准备补给站时,整个团队自然能突破速度界限,实现协同前进。这种管理思维,正是新旧两代管理者的本质区别。

塑胶工业:现阶段,有哪些事情让您觉得比较有挑战?

吴承基:在我的办公室里,一进门就能看到办公桌后那块醒目的牌子——跳出舒适圈。这恰恰反映了我们面临的核心挑战,如何打破组织惯性。在我看来,最大的困难不是外部竞争,而是内部的思想变革。

首先是个体的思维转变。员工要主动跳出来尝试新方法,需要克服一些阻力,文穗也正在通过优化机制来解决这个问题;其次是责任文化的重塑。最近我在朋友圈分享的培训照片就强调,现代企业需要的不是“各扫门前雪”,而是全员担责的意识,每个员工都应该有提出改进建议的主动性。

最后是管理方式的升级。这些理念的落地不能靠说教,而要像那个标语牌一样,通过制度设计、案例示范等具体方式持续渗透。毕竟,改变三十多年的思维习惯,就像要扭转一艘巨轮的航向,需要足够的耐心和技巧。

塑胶工业:未来,文穗还将如何推进创新转型?

吴承基:文穗正在经历一场深刻的战略转型,这场转型既充满机遇也面临多重挑战。

我们在注塑行业积累了数十年的深厚经验,现在正将业务版图拓展至吹瓶和挤出这两个全新领域。表面上看,这些工艺似乎与注塑技术一脉相承,但实际上每个领域都自成体系,有着独特的技术原理和操作规范。我们必须放下过往的成功经验,以初学者的心态重新构建知识体系。

在这个过程中,我深刻体会到员工与管理的微妙关系。就像我们每天清晨起床的那场“拉锯战”一样,惰性是人类与生俱来的天性。作为管理者,我既要理解这种人性特点,又要找到克服它的方法。

我相信,有效的管理不是靠说教,而是要靠示范和机制。员工更在意你做了什么,而不是说了什么。因此,我特别重视建立从目标设定到过程跟进,从资源配给到结果验收的闭环管理系统。这就像培育一座花园,播种只是开始,后续的灌溉、修剪、施肥同样重要,甚至更为关键。

转型的本质是一场组织能力的全面升级。我们不仅要掌握新技术、开拓新市场,更要构建与之匹配的管理体系和文化氛围。在这个过程中,最大的挑战不是来自外部竞争,而是来自我们自身的思维定式和行为习惯。只有突破这些无形的束缚,文穗才能真正实现从传统制造企业向创新型企业的蜕变。